La 16ème édition du Festival Taragalt a tenu toutes ses promesses, illuminant les dunes ocres qui ceinturent M’Hamid Ghizlane, une commune semi-urbaine relevant de la Province de Zagora, l’une des régions la plus sud-est du Maroc.

L’ouverture officielle de la 16ème édition du Festival Taragalt a eu lieu le 30 octobre 2025 dans la somptueuse salle de réception de l’hôtel Reda, dans la ville de Zagora, capitale de la province.

Echanges de discours, entre le président du Conseil communal de Zagora, Achraf Abdel Jalil et le délégué au tourisme, Sidi Brahim. Ce sera le prélude d’une belle entrée en matière du Président de la plateforme culturelle africaine, Arterial Network, Babylass Ndiaye qui offrit un certificat de reconnaissance au Directeur du festival, Brahim Sbai, pour son engagement et sa fidélité. Dans une salle archi-comble, remplie par le gratin local, des touristes aux yeux pétillants, des artistes locaux et des dizaines de festivaliers aux accoutrements bigarrés.

Plusieurs artistes musiciens locaux se sont par la suite succédés sur l’estrade, dont la jeune troupe « Zago Band », les « Gnawa » et le groupe « Zawiya 7 Colors ». L’icône de la soirée fut sans doute la jeune artiste russe, Aigiza de « Yurta Band », fière de sa ville natale, Ufa, dans le Bashkorstestan.

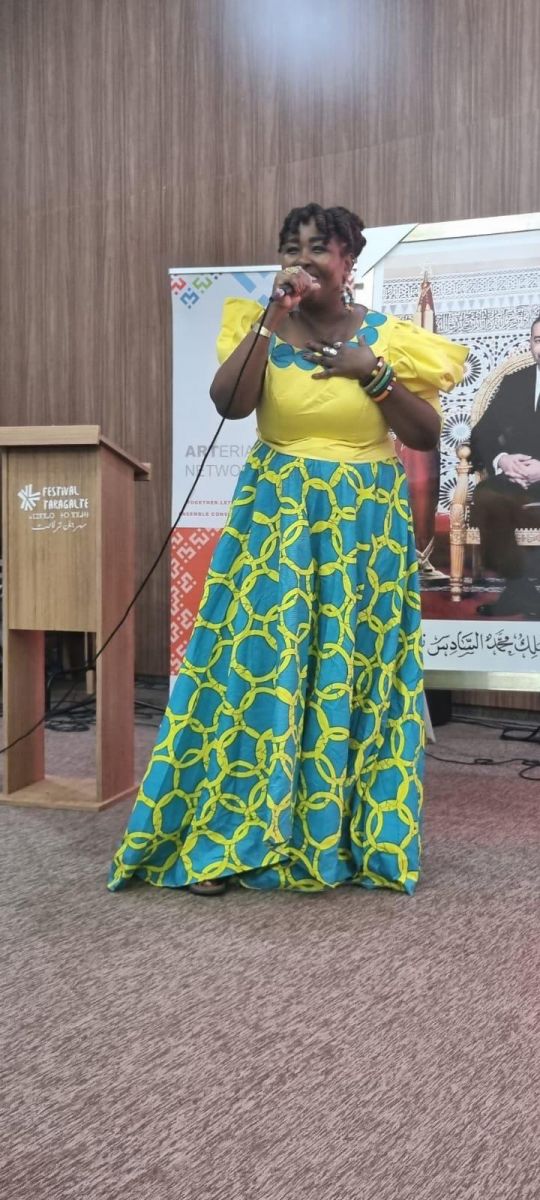

Cerise sur le gâteau, la salle retiendra son souffle devant la voix de stentor de Ninette Nyiringango, une artiste Canadienne d’origine rwandaise plus connue sous son nom de scène, Empress Nyiringango. Elle offrit une jolie Capella tirée de sa culture rwandaise à une salle émerveillée par sa guitare, sa voix et ses pas de danse.

Le clou de la soirée fut l’intermède offert par le parrain du festival, le Maestro Cheick Tidiane Seck, un pianiste malien hors pair, dont le palmarès musical s’étire sur des décennies de titres, avec Manu Dibango, Salif Keita, en passant par le Ray Band et le Bembeya Diaz, pour ne citer que ceux-là. Le tout fut couronnée par un dîner gala, des expositions d’objets d’art et d’articles du Maroc et d’ailleurs, et des discussions animées sur la terrasse de l’hôtel, sous un ciel aphone aux lueurs cachées par les rangées de lustres qui illuminent une piscine déserte.

Le lendemain, cap sur M’Hamid Ghizlane, 100 kilomètres de route, au milieu de paysages époustouflants.

Dans l’étreinte des dunes

M’Hamid Ghizlane est une ville simple, agréable. Des bâtiments officiels qui se fondent dans la même architecture Amazigh que le type d’habitats observé depuis Ouarzazate. Puis, la Scène, une bâtisse et des terrasses, où se déroulent toutes les festivités. Ensuite, un rond-point, des restaurants et des commerces, des jeunes vrombissant sur leurs bécanes. Des femmes en « Melhfa » et d’autres en tenue traditionnelle marocaine arpentent la rue principale. Et le Pont à enjamber, Juste à gauche, des hôtels, des bivouacs, puis une rue sinueuse, bitumée à certains endroits, serpentant entre des forêts de palmeraies.

Là, le désert marque son territoire. Seules les puissantes 4X4 sont autorisées à y pénétrer. Et même ! Ça et là, des véhicules embourbés.

Une porte d’entrée sous forme d’arc géant en pierre taillée annonce la couleur, « Festival Taragalt » et des drapeaux, se détachent en effigie. Des rangées de tentes, des tapis jetés à même le sol, une vieille bâtisse en banco recouverte d’une toiture à base de tronc de palmiers. Elle comprend une salle de conférence retenue par des poutres en troncs de palmiers, des chambres, des salles d’artistes, des rebus et un escalier qui mène vers une terrasse surplombant le grand espace des festivités. Des tentes où des exposants offrent leurs produits côtoient la grande scène déjà illuminée. Des tapis et des coussins jetés pêle-mêle attendent les spectateurs. Mais l’endroit le plus prisé est sans doute la grande tente restaurant où siège avec autorité, la jeune Hind, traiteuse de l’évènement.

Ici, le sable est roi. Des monticules et des dunes aux dimensions variées entourent le bivouac.

Du folklore à l’envie

Pendant trois jours, le Festival Taragalt a vu défiler plus d’une dizaine de troupes musicales, allant des chansons sacrées aux rythmes les plus modernes. La première nuit fut surtout marquée par le rythme de la musique traditionnelle marocaine. Des troupes en Djellaba, chantant le « Chaabi », le « Gnaoua », le « Melhoum » ou le « Aita », chant rural des bergers.

Allongés sur le dos ou assis sur des coussins, le public constitué en grande majorité de touristes européens, se délectait au rythme des instruments variés et multiformes, comme le « Oud », le « Rebab », la « Derbouka » ou le « Bendir », sans oublier d’autres instruments comme le « Ghaïta » et le « Ney ». Certains se trémoussaient. Des Marocains venus de régions lointaines étaient aussi venus en masse, la plupart en familles, avec femmes et enfants.

La deuxième et la troisième nuit ont été marquées par le passage de plusieurs groupes de jeunes musiciens, talents de la Vallée du Draa, enfilant des chansons en Amazigh, avec guitare, batteries et sono à fond. Ces nuits-là, la piste sablonneuse fut envahie par plus de danseurs. Les corps s’agitèrent un peu plus, et les pieds frappèrent le sol mou avec plus de frénésie, souvent cheveux au vent et bassin entortillé.

C’est à la Scène, en plein centre-ville de M’Hamid, puis au bivouac, dans le désert, où le Maestro Cheick Tidiane Seck a joué sa partition, attirant un nombre plus important de spectateurs. Durant son dernier passage où il était censé accompagné la jeune troupe « Zawiya 7 Colors », il finira par imposer son propre tempo, donnant un plus aux morceaux joués par les jeunes musiciens. Sur la place, les spectateurs étaient en extase, transposés dans un univers digne des grands palaces des musiques du monde. Avec un arrière-goût sensationnel vécu la veille avec le duo Ninette Nyiringango et Cheikh Tidiane Seck, à la Scène.

La silhouette discrète du directeur du festival, Brahim Sbai, apparaissait de temps en temps, se mêlant à la foule, un boubou traditionnel moulant le corps et la tête perdue sous un amas de tissus.

Les conférences

Le Festival Taragalt, ce n’est pas simplement du folklore. Aux plaisirs des sens s’ajoutent également les plaisirs de l’esprit. Arterial Network, partenaire principal du Festival Taragalt et avec le soutien de l’Unesco, a animé au cours de l’édition 2025 trois panels sur les économies créatives africaines.

.jpg)

Le premier panel a été animé le 1er novembre 2025 par Babylass Ndiaye du Sénégal, président de Arterial Network et le Malien Mohamed Doumbiya, Directeur Exécutif du Fonds Africain pour la Culture. La table-ronde modérée par le Tchadien Manassé Nguinambaya, membre du Comité de Pilotage d’Arterial Network, portait sur l’innovation et le transfert technologique dans les économies créatives. L’occasion pour Mohamed Doumbiya de revenir sur les financements et les nouveaux modèles économiques dans les industries créatives en Afrique. Babylass pour sa part a évoqué les questions liées à l’innovation technologique et les transformations numériques.

Le même jour, le public avait rendez-vous avec le 2ème panel qui portait sur les questions de genre, l’implication des jeunes et le rôle de la communication dans le développement des activités culturelles. Ce panel a été animé par la Marocaine, Loubna Benhayoune, une ancienne du système des Nations Unies résidant au Mali, Marius Roméo Gamando de Centrafrique et Cheikh Aïdara de la Mauritanie, tous membres d’Arterial Network, avec la modération de Manassé.

Enfin, le 2 novembre, la Franco-marocaine, Latifa Chay a présenté son dernier roman intitulé « C’est pour demain », un hommage aux femmes, à l’image de l’héroïne, Zahra Laayoune. Manassé qui modérait la rencontre a lui aussi présenté son livre « Mental 17 » sur des évènements survenus au Tchad.

Auparavant, Moustapha Berthé, Coordinateur de la « Caravane culturelle pour la Paix », avait évoqué les trois festivals qui composent cette caravane depuis 2013, le Festival sur le Niger (Festival de Ségou), le Festival du Désert de Tombouctou et le Festival Taragalt de M’Hamid Ghizlane. Une manière de revivifier, de manière symbolique, le commerce transsaharien qui en 52 jours reliait le Sud-Est marocain à partir de la région de Zagora à Tombouctou au Mali, à l’époque des grands caravaniers qui faisaient le commerce à travers le grand Sahara.

En marge de ces différentes activités, le festival a aussi animé des ateliers d’écriture, des résidences artistiques sur la diversité culturelle et a entretenu un Souk ou marché artisanal. Il y eut également de la sensibilisation sur l’environnement et le patrimoine avec des ateliers créatifs pour enfants et femmes des oasis, des matinées musicales et des animations acoustiques.

C’est avec nostalgie que le dernier festivalier a quitté le bivouac, la tête pleine de souvenirs et l’espoir de rattraper la prochaine édition. La 17ème, en 2026. A M’Hamid Ghizlane. Avec Brahim Sbai, l’infatigable amoureux du patrimoine, toujours en sentinelle, sur la crête de la diversité culturelle et du brassage des peuples.

Cheikh Aïdara

M’Hamid Ghizlane-Zagora